尾張名古屋の武家文化

家康の意思を受継ぎ、文武両道の家風。

-

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで勝利した家康は、3年後に征夷大将軍に就任。数々の苦難を乗り越えてきた家康が、初めて自由を手にした瞬間である。家康が天下人になって取り組んだことは2つ。それは、信玄、信長、秀吉から学んだ最終勝者ならではの渾身の策であった。ひとつは信長も秀吉も失敗した「世襲制」の確立。もうひとつは二度と戦いを起こさないための徹底した「意識改革」であった。下克上を全否定し「質素倹約」、「文武両道」「質実剛健」の思想を植え付けた。

-

『信長公記』に「信長は15、16歳の頃まで朝夕に馬術の訓練をし、川で水練をした。河原では家来たちに竹槍で仕合をさせていた」と書かれおり、その河原が庄内川(枇杷島)河原だ。一緒に遊んでいた中には、うつけ仲間の犬千代(前田利家)や中村の稚児集団があり、日吉丸(後の秀吉)もその集団の中にいた。彼等は川狩などをして魚をとり、枇杷島や清須、津島まで売りに行ったといわれている。

-

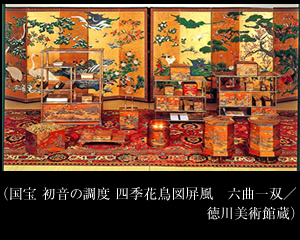

桃山時代に花開いた日本独自の装飾美は、江戸自体に入り一層成熟し、絢爛豪華さの極みを迎える。例えば2代光友に嫁いだ千代姫の花嫁道具は 「初音の調度」と呼ばれ、国宝に指定されている。江戸中期、町人たちは名古屋友禅など、より多彩な装飾に飛びついたのに対して、武家や公家は伝統を重んじ刺繍を中心とした煌びやかな小袖を愛用した。

-

初代義直夫人・春姫から、15代茂徳夫人・政姫まで、尾張徳川家に嫁いだ女性たちの華やかさは、御三家筆頭ならではのもの。春姫の輿入れは、熱田から名古屋城まで絢爛豪華な花嫁行列が続き、それが「名古屋派手婚」のルーツと言われている。他にも良家の子女が数多く嫁ぎ、「ゴージャスなのにお淑やか」な名古屋独自の美が生まれた。また江戸城と名古屋城にだけ大奥(御内証御殿)があり、艶やかで華麗な奥文化が花開いた。